인물

총 144건

-

- 찰방察訪 김붕래金朋來<문과,무과>

- 경양역원의 폐해를 바로 잡은 “찰방察訪 김붕래金朋來”

- 김붕래(1813~?)는 조선 후기의 문신. 자는 익보益甫. 본관은 풍산. 김열金洌의 아들로 본래 영유(永柔:평안남도 평원) 출신이다.1852년(철종 3년)에 식년시 병과丙科 24위로 합격하였다. 김붕래가 광주의 대표인 경양역 찰방으로 재임 시 역원의 폐해를 바로잡은 공적으로구폐 영세불망비를 주민들에 의해 1854년 경양역 비석거리에 세웠다. 찰방은 과거 공문서와 관수물자 등을 운송하던 교통·통신시설인 역驛의 총책임자를 말하며, 찰방비는 이들의 선정을 기록한 비이다.이 비가 1957년 도로 확장공사로 인해 광주공원으로 옮겨갔는데, 북구우산동 주민자치위원회에서 2003년 12월 12일 아름다운 마을 만들기 사업의 하나로 본래 북구 우산동 514-2번지에 있었던 찰방김공붕래구폐영세불망비, 찰방송공택훈권학청덕거사비를 다시 옮겨 소공원을 조성하여이 마을의 역사를 살리고자 이건移建하였다. 이곳에는 구 호전 인근 향토문화로와 독립로가 만나는 지점의 소공원에 김붕래영세불망비金朋來永世不忘碑, 송택훈권학청덕거사비宋宅薰勸學淸德去思碑 2기가 함께있다. 소공원에는 북구 향토문화의 거리 입구 120㎡에 지난 57년 광주공원으로 옮겨진 찰방비 6기 가운데 2기(김붕래 불망비, 송택훈 거사비)와말방 4개, 물확 1개를 설치한 것으로, 조경수를 함께 심어 소공원으로 꾸몄다.김붕래 불망비不忘碑는 1854년, 송택훈 거사비去思碑는 1860년에 세워진 호패형 돌비로 각각 높이 127~148㎝, 너비 53~44㎝에 그들의 행적과 선정 등이 기록돼 있다.그의 관직을 기록에 보이는 것을 정리해 보면 1852년(철종 3) 권지성균관학유權知成均館學諭, 1854년(철종 5) 경양찰방景陽察訪, 1859년(철종 10) 승문원 지평持平, 1861년(철종12) 사헌부 좌랑佐郞, 1861년(철종 12) 자여찰방自如察訪, 1867년(고종 4) 사헌부지평持平, 1873년(고종 10)성균관사예成均館司藝 신병으로 사임했다.-자미(紫薇)골 역사인물-읽어보기

-

- 하은荷隱 김희수金喜洙<문과,무과>

- 대한제국의 문신으로 ‘전라도 광주읍지’의 저자 “하은荷隱 김희수金喜洙”

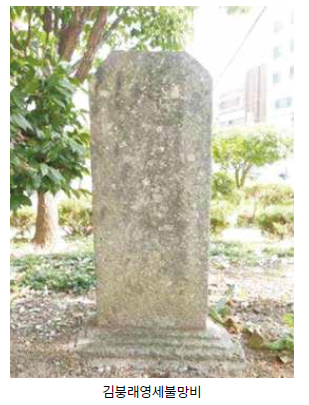

- 김희수(1861~1934)는 대한제국기의 문신. 자는 문재聞載. 호는 하은荷隱. 본관은 광산. 김영덕金永德의 아들로 광주 북구 매곡동 하백 마을 출신이다.현와 고광선高光善의 문하에서 수학하였으며 1879년(고종 16) 식년문과에 병과로 급제하여 출사하였고, 1884년에는 다시 1879년(고종 16) 식년문과에 병과로 급제하여 출사하였고, 1884년에는 다시 한림소시翰林召試에 선발되었다. 그 뒤 시강원겸사서侍講院兼司書, 시강원필선侍講院弼善, 이조참의 대사간 등을 두루 역임한 뒤, 갑오개혁 이후에는 탁지아문협판度支衙門協辦이 되었고 광무 연간에는 중추원의관中樞院議官과 궁내부 특진관을 지냈다.현재 연파정蓮坡亭은 그가 부친을 위해 1918년에 건립하였던 것인데아들 용학이 그를 위해 하은정을 신축하던 때에 인부들의 잘못으로 불이나서 1934년에 다시 중건하였다. 정자의 4면에 오동나무로 마루를 덧붙였고 덧문을 달아 비바람을 막을 수 있게 하였다. 처마의 곡선이 중앙에서부터 반전을 이루어 조로朝露와 후림後林이 매우 자연스럽다.또한 ‘연파정’이라는 염재念齋 송태회宋泰會의 대서 현판이 걸려 있고13개의 판각 주련이 각 기둥에 부착되어 있다.정자 내부의 구조는 벽이 없는 마루로 터져 있고 상량을 기준으로 한중심 부분에 4개의 기둥이 있다. 이 기둥 위에 사각 다락이 설치되어 있고, 이 다락의 아래에 벽이 없는 조그만 별실이 있다. 이 별실의 위아래로개폐하는 칸막이 덧문이 걸려 있고 사면의 벽상에는 당시 유림들의 시문원고를 표구한 네 개의 대형 현판과 세 개의 판각 시문이 부착돼 있다.정자의 정면에는 이층형 와가로 된 정려각 형태의 조그마한 단칸 출입문이 담장 사이에 설치되어 있고 이 출입문의 밖에 정원 형식의 두렷한 동산이 자리해 있다.관직을 버리고 고향에 은거하며 스승인 고광선의 봉산정사鳳山精舍를짓는 데 앞장섰다. 그리고 1924년 노사 기정진의 고산서원 담대헌澹對軒중건할 때 25냥을 성금으로 내었다. 또 1925년 목활자로 간행된 전라도광주읍지光州邑誌를 광주향교에서 발행하였는데 그가 저작 겸 발행자로되어 있고, 기동설奇東卨과 박봉주朴鳳柱가 서문을 쓰고 고유상高維相이 발문을 썼다. 하은정은 그의 아들 김용학에의해 1933년에신축된 것으로, 정면 5칸, 측면 3칸의 팔작지붕으로 되어있다.-자미(紫薇)골 역사인물-읽어보기

-

- 지지당遲遲堂 김치복金致福<문과,무과>

- 양친의 와병에 단지한 효자 “지지당遲遲堂 김치복金致福”

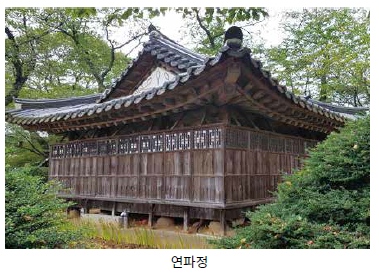

- 일성록 김치복(1754~1815)은 조선 후기의 문신. 자는 겸오兼五. 호는 지지당遲遲堂. 본관은 광산. 아버지 택명擇鳴과 어머니 전주이씨의 아들로 광주북구 충효동 성내 마을 출신이다.“천성이 지효至孝하여 양친의 질병에 모두 단지斷指하였다.”1805년(순조 5) 증광시 병과 29위로 문과에 급제하여 이듬해인 1806년성균관 전적典籍에 임명을받은 뒤, 1807년 사헌부 감찰監察, 1808년 예조좌랑禮曹佐郞을 거치고, 1814년 용양위龍驤衛 부사직副司直과 사헌부 지평持平, 사간원 정언正言 등의 벼슬을 하였다출전 북구 역사인물, 문과방목, 광주읍지, 일성록, 광산김씨 충장공파보.-자미(紫薇)골 역사인물-읽어보기

-

- 충효당忠孝堂 김치광金致光<문과,무과>

- 조선 중기의 뛰어난 문신 “충효당忠孝堂 김치광金致光”

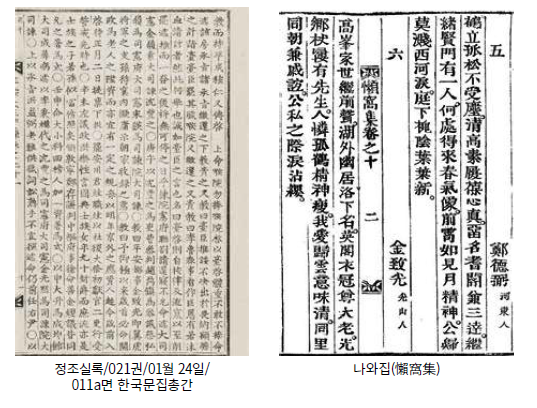

- 김치광(1732~1800)은 조선 중기의 문신. 자는 국빈國賓. 호는 충효당忠孝堂. 본관은 광산. 김덕령 의병장의 후예로 아버지 도명道鳴과 서산류씨의 둘째 아들로 광주 북구 충효동 충효 마을 출신이다.타고난 성품이 순직하고 진실하며 학문에 근면하여 일찍이 문장에 통달하였으며 효성과 우애가 지극하였다.1777년(정조 1) 46세 늦은 나이에 증광시 병과 23위로 문과에 급제하여초기 여러 관직을 두루 거쳤다.1783년(정조 7) 10월 12일 목능별검穆陵別檢을 거처 1786년(정조 10) 1월 25일 평안도도사平安道都事로 있을 때 정조가 “충장공의 후손이니 내직에 빈자리가 나면 후보자로 추천하여 조정에서 거두어 등용하는 뜻을보이도록 하라.”하였다.1786년(정조 10) 5월 11일 예조정랑禮曹正郞 겸 빈궁도감낭청殯宮都監郎廳에 제수除授되어, 5월 12일 빈궁도감의 분장별단分掌別單의 책임을 맡았다. 5월 14일 본 도감의 칭호를 오늘부터 혼궁魂宮으로 고치고 일체의 여러 가지 일을 전례에 따라 마련하도록 하고, 그리고 혼궁의 낭청은전부터 2~3인으로 운영하였으니, 그는 그 직을 면하게 되었다. 그런데 6월23일 그는 다시 능청의 봉애책관捧哀冊官으로 제수되고, 그 다음 날 그는최복衰服을 입었다. 1786년(정조 10) 윤칠월 20일 그는 삼례찰방參禮察訪으로 빈궁도감 낭청의 공로로 상현궁上弦弓 1장을 사급 받았다.1787년(정조 11) 4월 2일 전라감사의 근무 평가 보고에 “삼례찰방 그는귀하게 여길 점은 순순하고 성실한 것이고, 잘못한 점은 일에 서툴고 사리에 어두운 것입니다. 우속郵屬을 진휼한 것도 비방이 없습니다.” 하였고,1787년(정조 11) 6월 15일 삼례찰방은 마정馬政에 더욱 힘써야 한다.1789년(정조 13) 2월 23일 사간원정원司諫院正言이 되었다. 뒤에 그만두고 고향에 돌아갔다.1792년(정조 16) 1월 28일 그는(전 정언) 어미에게 봉작封爵해 달라는일이었는데, 전교하기를 “살펴서 즉시 초기하여 내게 물어 처리하라.” 하였다.1792년(정조 16) 2월 26일 전라도의 유학 유격 등의 상언에 ‘제 스승 김술현金述賢의 문도 가운데 전 정언 김치광 외 4인이 모두 문과에 급제하고, 사마시에 6인이 한 문도에서 한꺼번에 나왔다. 법전에 비추어 보면 5인이 등과해도 가자 하기에 충분하거늘 하물며 대과와 소에 10여 인이나 등과 하였는데, 이것이 어찌 조사한 후에야 결정할 일이겠는가, 이처럼 왔다갔다 하는 것은 도리어 번잡할 뿐이니 추고하고 상언에서 바란 대로 시행하라.”하였다.1792년(정조 16) 윤사월 21일 예조좌랑禮曹佐郎으로 임명되고, 1792년(정조 16) 6월 22일 은율현감殷栗縣監이 되었다. 12월 15일 황해감사 보고에 은율현감은 “잘 다스리고 싶은 생각은 있었으나 병 때문에 혹 직무에 방해가 되었습니다. 모두 중입니다.” 1793년(정조 17) 6월 15일 은율 현감은 “병들었다고 어찌 일에 방해가되겠는가, 군교들의 포악함을 제압해야 한다.” 보고하니 은율 현감을 파직하지 말고 황해도의 도신을 신칙하여 스스로를 면려하여 다른 사람을 면려하도록 하였다.1793년(정조 17) 8월 22일 ‘은율 현감이 5월에 어버이의 병 때문에 말미를 받아 광주光州에 내려갔는데 여러 번 재촉해도 끝내 임지로 돌아오지않았습니다. 이조에서 해당 도에 관문을 보내 즉시 돌아오게 해 주소서.’라고 하였습니다.1798년(정조 22) 6월 21일 그를 사간원사간司諫院司諫으로 임명하였다.출전 북구 역사인물, 한국민족문화대백과사전, 문과방목, 정조실록, 광주읍지.-자미(紫薇)골 역사인물-읽어보기

-

- 사촌沙村 김윤제金允悌<문과,무과>

- 13개 고을의 원님으로 선정을 베푼 “사촌沙村 김윤제金允悌”

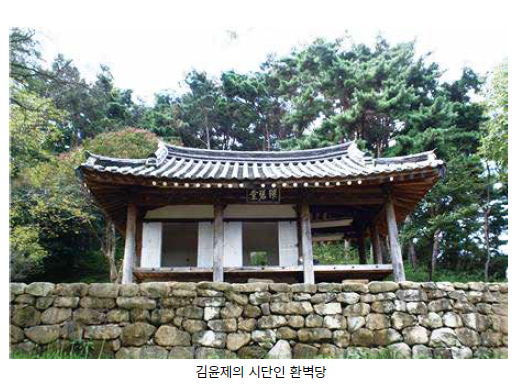

- 김윤제(1501~1572)는 조선 중기 문신. 자는 공노恭老. 호는 사촌沙村.본관은 광산. 1470년 무렵 광주 서구 금호동에서 충효 마을(당시, 석저촌)로 터를 옮긴 문손文孫은 그의 조부이다. 1501년 후珝와 여산김씨 사이둘째 아들로 석저촌石底村에서 태어났다.어려서부터 가정에서 수학하였는데 명민明敏하여 일반인과 다른 자품이 있었으며 문예文藝를 일찍 성취하였다. 1528년 진사에 합격하였고,1531년 문과(병과 23위)에 급제한 뒤 직강直講, 홍문관교리弘文館敎理와 전중어사겸춘추관편수관殿中御使兼春秋館編修官을 역임하고, 지방수령으로 나아가 고창현감(高敞縣監 1539~1540), 부안군수(扶安郡守1548~1552), 전주진관全州鎭管, 병마절제사兵馬節制使, 나주목사(羅州牧使 1555~1560) 등 13개 고을의 원님으로서 선정을 베풀어 칭송을 받았다. 특히 나주목사로 재직 당시 서적을 간행하여 유학 보급에 힘썼다. 1557년 고봉高峯 기대승奇大升이 『주자대전朱子大全』의 글을 뽑아서 『주자문록朱子文錄』 4책을 엮었는데 그가 간행하여 호남과 영남 지역의향촌에 배포하기도 하였다. 이 책의 발문은 그의 아우의 사위인 송정황宋庭篁이 썼다.그는 나주목사로 벼슬을 그만두고 향리에 돌아와 노년을 보내며 환벽당을 구축하고 송강 정철, 서하당 김성원, 충장공 김덕령, 같은 이들을 가르치니 하서 김인후가 아름답게 선을 좋아하는 도량이 있다고 일컬었다. 한편으로 농사를 짓기 위해 보를 만들어 농수로를 확보하도록 하였다. 매제인 소쇄공 양산보의 소쇄원 조영에도 이바지하였으며 낙남한 선비들의 시회의 공간으로 환벽당을 활용하였다.환벽당은 비스듬한 비탈에 자연석 축대를 쌓고 지은 동향 건물이다. 정면 3칸 측면 2칸 규모로, 남쪽 2칸은 마루로 되어 있고, 북쪽 2칸이 방이며 그 앞에 반 칸짜리 툇마루가 깔려 있다. 원래는 정각 형태였는데 후대에 중건할 때 지금과 같은 모습으로 바뀌었다. 마루에서는 남쪽의 무등산과 창계천이 내려다보인다. 원래 푸른 대숲에 둘러싸여 있어서 환벽당이라고 했다는데, 지금은 대숲은 없고 집 뒤 비탈과 앞쪽 축대 아래의 커다란 배롱나무가 자라고 있다. 그 밖에도 환벽당 뒤에는 왕벚나무가 있고옆에는 모과나무가 있으며 또 축대 아래에 느티나무와 벽오동 나무들이있다. 그는 16세기 호남사림의 중심인물 가운데 한 사람으로 식영정息影亭,소쇄원瀟灑園과 함께 성산시단星山詩壇의 한 부분인 환벽당環碧堂을 중심으로 시단을 이루어 당대 명류 시인들과 수창하였다. 그가 교유한 대표적 인물들을 살펴보면, 송순宋純, 임억령林億齡, 김인후金麟厚, 소세량蘇世讓, 양산보梁山甫 부자, 기대승奇大升, 양응정梁應鼎, 김성원金成遠, 정철鄭澈, 고경명高敬命, 백광훈白光勳 등 호남시단湖南詩壇의 대표적 시인들이었다.이런 인물들에 의해 환벽당을 주제로 한 제영과 풍경을 배경으로 한 시가 많이 남아있다. 문학 공간 환벽당에서 탄생한 시들은 시어의 이미지가맑고 그 소리가 유려하여 가락이 붙어 있어 맑고 담박한 인상을 준다.이런 시들은 당시 호남시단의 시적 특성이 보인다. 환벽당 시인들은 호남시단의 중심인물들이었고 당시풍을 추구하던 시인들이었다. 그들의 시는 기본적으로 흥감을 중시한다. 환벽당에서 제작된 시들은 대상과 합일을 추구하거나, 시인 자신을 공간 속에 대상화 객관화하여 암시적으로 표현되어 있어 대체로 시적 대상과 시인의 감정이 융합된 함축성이 강한 시들이 많다.출전 문과방목, 광주읍지, 광산김씨 충장공파보, 북구 역사인물, 북구 문화유적.-자미(紫薇)골 역사인물-읽어보기

-

- 찬성공贊成公 김감金瑊<문과,무과>

- 서해출몰 왜구를 소탕한 서천군수 “찬성공贊成公 김감金瑊”

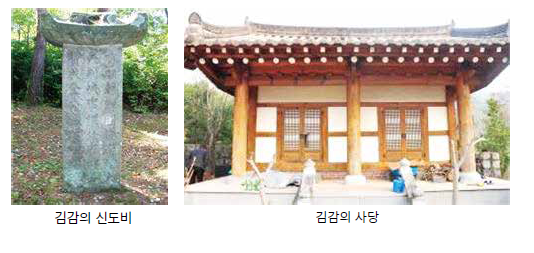

- 김감(1476~1538)은 조선 중기의 문신. 자는 옥여玉汝. 본관은 광산. 아버지 문손文孫과 울산김씨 사이에 둘째 아들로서 광주 북구 충효동 출신이며 광산김씨 찬성공파의 파조이다.1498년(연산군 4) 23세에 진사시에 합격하고, 1504년(연산군 10)에 식년시 을과 1위로 문과에 급제한 뒤 승문원承文院 정자正字를 시작으로 감찰, 지평, 헌납, 집의 대사성, 대사헌, 판결사, 예의찬성사 등의 관직을 역임하였다.특히 부모의 봉양을 이유로 외직에 나가기를 청원하여 장성, 합천, 영광등지의 수령을 지냈다.1523년(중종 18) 상을 당해 집에 있을 때 왜구가 중원을 침략해 오자 조정에서 그를 서천군수舒川郡守로 발탁하였고 뒤에 충주목사, 남원도호부사를 거쳐 1536년(중종 31)에 전라도 병마절도사를 지냈다. 1538년(중종33) 10월 12일 63세의 일기로 병으로 집에서 졸하였다.사당은 원래는 충효동 대숲에 하얀 소나무인 백송과 함께 있었는데 사당의 구조는 30cm~50cm 크기의 돌을 이용하여 석축 기단을 조성하고그 위에 자연석을 주초로 한 덤벙 주초로써 정면 3칸, 측면 2칸의 골기와맞배지붕으로 되어 있다. 지붕은 겹처마로서 조선 후기 건물이다. 사당 내부 굴도리의 배치로 보아 5량樑집이다. 주변에는 높이 10m의 백송(1968.3. 2. 광주시 노거수 14호)이 있었으나 고사했다. 창호는 좌우 2분합문, 중앙은 4분합문으로 띠 창살로 되어 있었다.현재 사당은 광산김씨 찬성공파 문중에서 북구 금곡동 888(배재길 61)에 2005년(초건 18세기)에 건립하였다. 규모는 정면 2칸 측면 2칸 골기와맞배지붕이다.부조묘는 2005년 이화재실로 모셔왔다. 이곳 이화재실은 김덕령장군의동생 풍암 김덕보의 종손 별검 김수신과 그의 부인인 정경부인 하동정씨를 배향하는 곳이었다.문중에서는 부조묘에서 불천위 제사를 지내고 있는데 제일은 매년 음력3월 5일이다.김감의 신도비는 북구 금곡동 900(배제길 68)에 위치하며 신도비 전면에 ‘유명조선국숭정대부판결사의정부예의찬성김공감신도비’라고 쓰여 있으며 그의 9대손인 김치수가 1830년에 썼다.출전 문과방목, 광주읍지, 광산김씨 충장공파보, 북구 역사인물, 북구 문화유적.-자미(紫薇)골 역사인물-읽어보기

-

- 오지호(吳之湖) : 1905 ~ 1983

- 예술원종신회원이며, 국전심사위원장을 역임한 서양화의 원로였던 오지호는 망국을 재촉하는 을사조약이 체결된 직후인 1905년 12월에 화순군 동복에서 오재영의 아들로 태어났다.오지호는 애국애족의 가문에서 자라면서 미술에 대한 취미와 함께 강렬한 민족주의 정신과 애국심을 가졌다. 그는 휘문고보에 진학하여 고영동의 지도로 본격적인 미술공부를 시작한 뒤 고려미술회관 미술연구소에서 계속 공부하였다.그 후 1926년 동경미술학교 서양학과에 입학하여 후기인상파의 기법을 공부하였으며, 한국의 산하를 한국적 색채감으로 담아보려고 하였다. 그는 귀국하여 1928년에 신미술운동을 표방하고 조선총독부가 주최하는 미전에 대항하여 ‘녹향회(綠鄕會)’를 조직하고 조선인이 주체적으로 작품 활동을 펴나가자고 했다. 한때 그는 민족주의자들이 운집해 있는 개성의 송도고보에서 학생들에게 애국사상을 고취하고 작품 활동을 계속하였다. 이후 1948년 정부수립과 함께 광주로 돌아와 지산동 초실(草室)에 정착하여, 4·19혁명을 계기로 학원민주화에 앞장서다가 5·16군사정권 때에 조선대학교를 그만두고 야인으로 예술 활동과 한자교육 부활운동에 전념하였다.시에서는 이 분의 서양화발전에 끼친 공로를 높이 평가하고 그 뜻을 기리기 위해 3회에 걸쳐 회화발전에 기여한 사람에게 전국규모의 ‘오지호미술상’을 시상해오고 있으며, 지산동의 생가인 초실을 기념물로 지정하여 보존관리하고 있다. 아울러 시립미술관인 1992년에 개관한 ‘오지호기념관’에는 대표작인 “추경” 등 8점의 작품이 상설 전시되고 있어 일반인들이 작품을 쉽게 접할 수 있도록 배려하고 있으며 지산동 도로이름을 오지호로 정하여 부르고 있다.

-

- 임방울(林芳蔚) : 1904 ~ 1961

- 판소리의 명창 임방울은 광산구 도산동에서 태어났으며, 아버지의 소망에 따라 14세 때 박재현 문하에서 춘향가와 홍보가를 배웠고 뒤에 유성준으로부터 수궁가, 적벽가를 배웠다. 선천적으로 아름다운 목소리를 가지고 있었으며 성량이 매우 풍부하였다. 오랫동안 판소리를 수련한 그는 25세 때 상경하여 송만갑의 소개로 처녀무대에서 춘향가 가운데 ‘쑥대머리’를 불러 크게 인기를 얻었다. 이것을 계기로 쑥대머리를 비롯한 많은 음반을 내었는데, 특히 일본에서 취입한 쑥대머리는 우리나라, 일본, 만주 등지에서 100여만 장이나 팔렸다.일제 때에 그는 이화중선과 더불어 가장 인기 있는 명창이었으나 판소리의 사설에는 치밀하지 못한 것으로 알려져 있다. 그의 많은 음반 가운데 춘향가에서 ‘쑥대머리’, 수궁가에서 ‘토끼와 자라’ 대목은 걸작으로 꼽히고 있다. 또한 그의 소리는 박귀희(朴貴姬), 한애순(韓愛順), 신평일(申平日), 김용준(金龍準), 성우향(成又香) 등이 이어 전수하고 있다.

-

- 박용철(朴龍喆) : 1900 ~ 1938

- 용아(龍兒) 박용철은 1900년 송정 솔머리에서 부농의 아들로 출생하여 광주서중, 배제고를 졸업한 뒤 일본에 유학 청산학원, 동경외국어대 독문과를 거쳐 연희전문학교에서 수학하였다. 고교시절부터 지하신문 ‘목탁’을 발간하여 항일독립정신을 고취시켰고, 일본유학시절 김영랑과 교류하였으며 가정형편이 어려운 한국유학생들을 돌보기도 하였다. 자비로 월간문예, 시문학, 문학 등의 잡지를 간행하였다.1923년 귀국하여 시작(詩作)에 전념하고 1930년에는 서울에서 정지용과 함께 ‘시문학’이라는 잡지를 만들었으며, 1937년 ‘청색지’라는 순수문학잡지를 간행하였다. 또 일제하의 민족계몽에 온 정력을 쏟았으며 대표작품으로 ‘떠나가는 배’, ‘빛나는 자취’ 등의 명작이 있다. 우리나라 현대문학계를 대표하는 한사람으로 초기시단을 빛낸 용아를 기리기 위해 광산구 소촌동에 있는 그 생가일원이 지방기념물 제13호로 지정 보존되고 있다.

-

- 허백련(許白鍊) : 1892 ~ 1977

- 의제 허백련은 진도출신으로 한국 근 · 현대 회화사에서 전통적 형식의 남종화풍(南宗畵風)을 전승한 화가이며, 조선시대 말기 남종화풍을 토착화 시켰던 소치(小癡) 허련(許鍊)(1809~1892년)의 방손(傍孫)이다. 허련의 아들 허영(許瀯)(1850~1931년)에게서 기본적인 필법을 익히고 상경, 도일을 통하여 화업을 쌓았으며 전통 남종화의 화풍과 정신을 고수하는데 전력하였다. 1938년부터 광주에 정착하여 서화 전승의 진작과 후진양성을 목적으로 한 연진회(鍊眞會)를 발족시켰다. 그 후 국전 초대작가와 심사위원을 역임하였으며, 농촌지도자의 육성에 뜻을 두고 삼애학원(三愛學院)을 설립하였다. 민족의 정신적 지주로 확립하기 위하여 단군신전건립위원회를 발족하는 등 지역사회발전에도 공이 컸다. 무등산 증심사 밑 계곡 우측 산록에 위치한 춘설헌(春雪軒)(지방기념물 제5호)은 그의 작은 우주이자 화실이었다. 이곳은 시인묵객들의 발길이 잦은 문화의 산실로서 잘 활용되고 있으며, 현재에도 남화의 맥을 잇고자 하는 많은 한국 화가들이 드나들고 있는 곳으로 유명하다.시에서는 의재선생의 한국화발전에 끼친 공을 높이 평가하고 일반시민들이 쉽게 작품을 접할 수 있는 기회를 제공해 주기 위하여, 시립박물관에 상설전시실인 ‘허백련기념관’을 1992년 개관하고 11점의 작품을 전시해 오고 있다.